- Причины плохого почерка у ребенка: нейропсихология

- Нужно ли исправлять почерк?

- Почему у ребенка плохой почерк?

- С чего начинается коррекция почерка?

- Из чего обычно строится курс исправления почерка?

- 1. Нейропсихологическая коррекция

- 2. Формирование правильной биомеханики письма

- 3. Обучение правильному написанию букв и их важнейших элементов

- Как еще можно помочь ребенку исправить почерк?

- 1. Приучите ребенка держать спину

- 2. Развивайте мелкую моторику и зрительно-пространственное восприятие

- 3. Копируйте и переписывайте

- Секреты графологов: о чем говорит и умалчивает почерк

- Как формируется почерк

- Что можно сказать по почерку

- Чего по почерку определить нельзя

- Зачем нужна графология

- Трактуем почерк правильно: лайфхаки от графологов

- Сам себе графолог

- Как скорректировать плохой почерк у ребенка: советы психолога

- Дисграфия (нарушения почерка и письменной речи)

Причины плохого почерка у ребенка: нейропсихология

Ваш ребенок пишет как «курица лапой»? Даже он сам с трудом разбирает, что написал? Вся тетрадь в красных исправлениях и подчеркиваниях?

К сожалению, времена, когда чистописание было обязательным предметом в начальной школе, прошли. Плохой почерк быстро закрепляется ребенком, и исправить его, особенно у детей старше 10 лет, уже трудно, но возможно. Как можно это сделать с помощью нейропсихолога, рассказывает эта статья.

Нужно ли исправлять почерк?

Некрасивый, неразборчивый почерк является серьезным препятствием для правильного восприятия текста. Порой даже самому ребенку сложно понять, где он допустил ошибку, а где не дописал букву или добавил лишний элемент. Неудивительно, что учителя и проверяющие эксперты нередко ошибочно помечают ту или иную букву как недочет. Кроме того, плохой почерк придает всей работе неряшливый вид, снижает общее впечатление. Ребенок сам начинает относиться к учебе негативно. Именно поэтому корректировать почерк необходимо уже в начальной школе.

Почему у ребенка плохой почерк?

Детские нейропсихологии считают, что чаще всего дети пишут «каракулями» по следующим причинам:

Привычка писать так, что буквы выходят за край строки, имеют разную величину или похожи одна на другую, увы, закрепляется быстро. Почерк, как правило, формируется в возрасте 7-10 лет, поэтому начинать коррекцию необходимо как можно раньше.

С чего начинается коррекция почерка?

Занятия с нейропсихологом по исправлению почерка направлены в первую очередь на устранение причин данного явления, в частности, необходимо сделать следующее:

Письмо – достаточно непростой процесс, в котором участвуют и левое, и правое полушария мозга, глаза, руки, поэтому необходимо сделать их работу более слаженной. Если «участники» письма работают каждый сам по себе, то обучение письменной речи по большей части оказывается неуспешным либо складывается компенсаторным образом, то есть ребенок выводит буквы коряво, путает или вовсе не дописывает их.

Дело в том, что в период обучения у ребенка посредством нервных клеток (нейронов) головного мозга, происходит образование нейронных связей. По вышеописанным причинам они формируются неправильно либо в недостаточном количестве.

Из чего обычно строится курс исправления почерка?

После того, как удается устранить или хотя бы свести к минимуму причины образования плохого почерка, нейропсихолог начинает работать с мелкой моторикой, чтобы сформировать у ребенка навыки правильного написания букв, их элементов и способов их соединения.

Как правило, врач разрабатывает индивидуальную программу, которая состоит из следующих этапов.

1. Нейропсихологическая коррекция

Для развития зрительно-моторной координации, снятия мышечных зажимов и улучшения мелкой моторики, врач составляет совокупность упражнений, используя при этом и пальчиковую гимнастику.

2. Формирование правильной биомеханики письма

На данном этапе корректируется:

Большое значение имеют:

Ребенку придется научиться держать под контролем положение своего тела.

3. Обучение правильному написанию букв и их важнейших элементов

Это заключительный этап коррекции, во время которого ребенок заново учится писать буквы, следуя подробным и четким инструкциям. Нейропсихолог контролирует отработку каждого нового элемента, постепенно усложняя задачу. Сначала малыш пишет только буквы, далее слоги и слова и только потом предложения. Таким образом, удается выработать правильный навык и закрепить его. Нейропсихолог также учит ребенка писать быстро, так как при обучении в школе это умение очень важно.

Следует понимать, что курс нейропсихологической коррекции почерка вовсе не курс каллиграфии. Хорошим результатом здесь является значительное улучшение детского почерка: если он становится более разборчивым, ровным, читаемым.

Как еще можно помочь ребенку исправить почерк?

1. Приучите ребенка держать спину

Ежедневно выполняйте специальные упражнения, направленные на формирование правильной осанки. Как только позвоночник окажется в «расправленном положении», головной мозг будет получать больше кислорода и питательных веществ, необходимых нейронам для правильного формирования связей.

2. Развивайте мелкую моторику и зрительно-пространственное восприятие

Существует множество интересных игр и упражнений, которые понравятся вашему ребенку и положительно скажутся на почерке: лепка, оригами, конструкторы, пазлы, игры с песком, цветным рисом, водой.

3. Копируйте и переписывайте

Покажите, как с помощью кальки можно скопировать образцы красивого написания букв. Переписывайте небольшие отрывки из художественной литературы – медленно, обращая внимания на очертания букв, их соединения.

Главное правило, не переутомляйте ребенка, иначе домашние упражнения и занятия с нейропсихологом вызовут у него отторжение и не принесут желаемого результата.

Дата публикации: 05.12.2018. Последнее изменение: 13.01.2020.

Секреты графологов: о чем говорит и умалчивает почерк

23 января отмечается всемирный День ручного письма. Пообщавшись с графологами и сделав небольшое собственное исследование, корреспондент m24.ru Маргарита Маслова выяснила, что можно сказать о человеке по его почерку, чем графология отличается от почерковедения и почему ручное письмо полезно для эмоционального здоровья.

Фото: ТАСС/YAY/Petro Feketa

Как формируется почерк

По словам экспертов, почерк формируется с раннего детства: в начальных классах ребенок обучается навыкам письма, к 13-14 годам почерк приобретает индивидуальные особенности и уже к 18-20-летнему возрасту складывается окончательно.

Начальная школа влияет на почерк только в плане отработки навыка письма – этот навык в нас развивают и закрепляют, однако со временем ребенок доводит его до автоматизма и уже не сильно следит за тем, чтобы буквы были очерчены так, как этому учили в прописях.

Обычно с этого момента учителя начинают говорить, что почерк «испортился». На самом деле он просто перестал быть шаблонным и начал отражать индивидуальные черты характера. На почерк влияет сама натура человека. При этом личностные особенности отражаются в почерке только после того, как этот навык достиг автоматизма.

Как рассказал m24.ru эксперт-криминалист, графолог Сергей Сергеев, с 18-20 лет у человека формируется так называемый динамический стереотип почерка. Если анализировать рукописи, сделанные до этого периода, в данных будет характерна незрелость, поскольку до этого времени почерк еще окончательно не сформировался. По словам эксперта, научиться писать – можно, а вот разучиться – нельзя, даже вопреки диктатуре компьютерной эры.

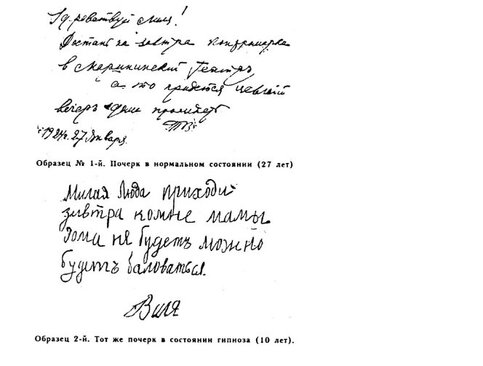

В 90-е годы ученые провели эксперимент: опыты были связаны с изменением личностных характеристик и почерка под влиянием гипноза. Путем внушения испытуемых возвращали в тот возраст, когда человек только учился писать – почерк моментально становился детским и неуверенным. Аналогичный процесс происходил, когда человека вводили в состояние более зрелого возраста – тогда почерк приобретал индивидуальные особенности, становился более уверенным и беглым.

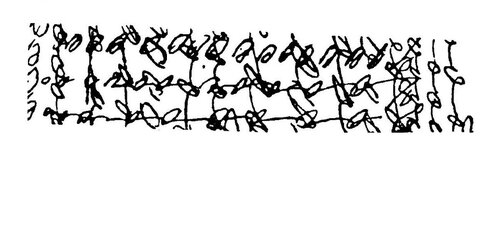

Сверху – почерк в 27 лет в нормальном состоянии, снизу – почерк того же человека под гипнозом (осознание себя в 10-летнем возрасте).

Фото: иллюстрация из книги Дмитрия Зуева-Инсарова «Почерк и личность»

Что можно сказать по почерку

Каждый пишет, чем он дышит – именно так утверждают графологи. Почерк – это проекция внутреннего мира, темперамента и характера человека, его отношения к внешней среде и окружающим людям. Это зеркало нашей личности, отражающее этапы ее развития. Как отметил графолог Сергей Сергеев, почерк может дать полноценную психологическую характеристику и сказать многое об интеллекте, мотивации, типе мышления, самоощущении и самооценке. Также можно выявить наличие страхов, комплексов или психических расстройств.

Мнение эксперта: почерк в динамике

Почерк – это динамический процесс, непосредственно связанный с нервной системой и мозгом. Рука – это инструмент, с помощью которого мы отражаем свои мысли. Каждый из нас состоит из противоречий: наши психическая, нервная и творческая составляющие постоянно меняются.

Здесь многое зависит от настроения, возраста и состояния здоровья человека, внешней обстановки и условий, в которых был написан тот или иной текст. При грамотном анализе необходимо учитывать все эти факторы, именно поэтому специалисту желательно предоставлять несколько образцов почерка, сделанных в различные промежутки времени.

Обычно люди пишут текст в произвольном режиме и отдают его на анализ вместе с другими образцами – например, с черновиками, написанными несколько лет назад.

Руководитель Центра изучения почерка Института графоанализа Инессы Гольдберг Лариса Дрыгваль отметила, ключевое преимущество графологического перед другими видами анализа заключается в следующем: графология позволяет дать комплексную оценку личности в максимально короткие сроки. Человеку не нужно тратить время на многократное посещение психоаналитика, отвечать на вопросы и заполнять анкеты – достаточно просто принести на экспертизу два-три листа формата А4, исписанных от руки. Это достаточно простой метод познания себя.

Чего по почерку определить нельзя

Почерк может сказать о многом, но далеко не обо всем. Три основные вещи, которые почерк вряд ли отразит:

Мнение эксперта: почему ручное письмо полезно

Ручное письмо полностью активизирует разные отделы головного мозга: во время написания текста от руки происходит хорошее согласование левого и правого полушарий. В отличие от других способов передачи информации, именно ручное письмо способно развивать личность. Почему этому навыку очень важно обучить ребенка именно в детстве? Потому что почерк – это развитие, важное на раннем этапе формирования личности.

Человек также может продолжить саморазвитие через почерк уже будучи взрослым. Когда мы пишем на бумаге, мы проживаем написанное не только аналитически, но и эмоционально. Когда мы печатаем, такого синергетического эффекта не наступает. Печатный текст способен быстро выветриваться из памяти, рукописи же становятся частью нас самих и остаются с нами надолго.

Поэтому творческие личности очень часто записывают какие-то вещи от руки, так им проще поймать вдохновение. Набивание текста на компьютере огрубляет наше эмоциональное состояние.

Зачем нужна графология

Сегодня графология активно применяется в судебной и психотерапевтической практиках. Криминалисты помогают установить личность человека, другие эксперты – лучше познать себя или определиться с выбором профессии. В этом контексте важно понимать разницу между графологией, направленной на анализ личностных характеристик сквозь призму почерка, и почерковедением, нацеленном на экспертизу непосредственно навыков письма без каких-либо выводов о психологическом портрете.

Мнение эксперта: Графология и почерковедение

В криминалистике больше задействуют почерковедение, нежели графологию. Почерковедение отождествляет почерки: на основе сравнительного анализа оно помогает сделать вывод, было ли написанное выполнено одним и тем же лицом, или нет.

Почерковедение применяют, чтобы установить личность. Графология же позволяет определить психологический портрет – в криминалистике она может давать второстепенные значения для обнаружения лица, которое разыскивается.

В почерковедении почерк и подпись считаются двумя самостоятельными объектами, информативными в равной степени. В графологии они информативны только, если рассматривать их совместно. Подпись – это визитная карточка, говорящая о том, каким человек хочет казаться.

Подпись – это образ, который может не соответствовать реальному психическому содержанию. Более того, у человека может быть несколько подписей. С графологической точки зрения, почерк дает более подробную информацию, чем подпись.

Как отметила кандидат психологических наук, графолог Лариса Дрыгваль, графология является лишь методом психодиагностики через почерк, поэтому в идеале хороший графолог должен быть профессиональным психологом, прошедшим в специализированных институтах курсы профессиональной переподготовки, на которые должно уходить не менее полутора лет.

По ее словам, главная черта графолога – стремление к познанию. Специалист должен быть максимально беспристрастным. К клиенту у него не должно быть никаких симпатий или привязанности. У каждого человека есть свои плюсы и минусы и задача графолога – понять, в каком балансе находятся эти характеристики, чтобы не преувеличить одни и не нивелировать другие.

Мнение эксперта: кто и зачем приходит к графологу

Чаще всего люди приходят к графологу, чтобы разобраться в себе – в своем внутреннем мире, в своих состояниях. Люди пытаются познать себя и улучшить свою жизнь в качественную сторону. Графологический анализ может помочь понять причины проблем с работой или личными отношениями.

Люди также часто обращаются к графологу за помощью в профессиональной ориентации. Часто по такому поводу приходят родители детей, поступающих в вузы, чтобы выбор института был связан с задатками ребенка и не был принудительным.

С похожим запросом в графологические центры обращаются клиенты старше 30 лет, которые уже успели отучиться, поработать по специальности и понять, что это не их профессия – консультации графолога помогают им лучше понять себя и найти то, что действительно отвечало бы их способностям и желаниям.

Трактуем почерк правильно: лайфхаки от графологов

Чтобы графологический анализ был полноценным, эксперты рекомендуют придерживаться следующих условий при написании текста :

Автограф человека с психическим расстройством.

Фото: иллюстрация из книги Дмитрия Зуева-Инсарова «Почерк и личность»

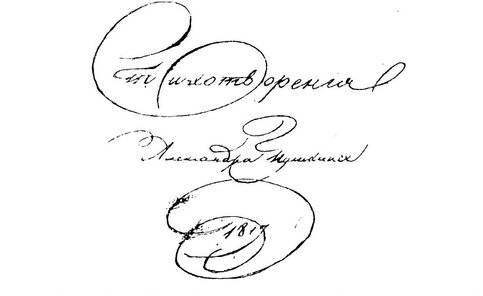

Почерк Александра Пушкина.

Фото: иллюстрация из книги Дмитрия Зуева-Инсарова «Почерк и личность»

Интересным примером будет естественный каллиграфический почерк взрослого человека, который пишет так постоянно (важно: моменты, когда люди специально стараются писать красиво, например, делая открытки или заполняя документы, не считаются). По словам графологов, регулярное стремление к стилизованности может говорить об излишней концентрации на форме, а не на содержании. Как отметил Сергеев, если человек пишет стилизованно все время – он может быть скрытным и постоянно держать себя в рамках, стараясь демонстрировать окружению, что у него все в жизни идеально.

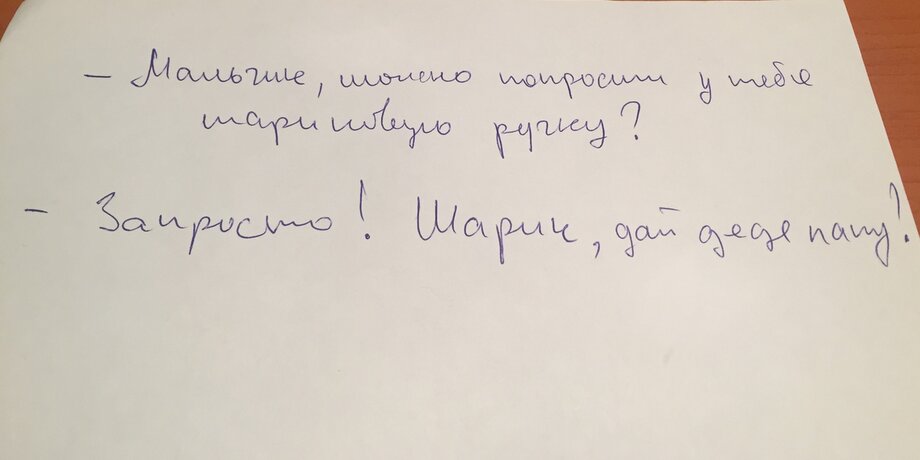

Сам себе графолог

Только что вы получили мастер-класс от графологов, а значит теперь можете попробовать интерпретировать почерк самостоятельно. Тренироваться можно на кошках или на редакторах m24.ru, которые написали пару строчек специально для вас. Конечно, для полноценных выводов такого количества не достаточно, но для поднятия настроения – почему бы не попробовать. Так что, изучайте, пишите и дышите!

При подготовке данной публикации использовалась книга Дмитрия Зуева-Инсарова «Почерк и личность».

Как скорректировать плохой почерк у ребенка: советы психолога

Многие родители школьников обеспокоены тем, что ребенок некрасиво и неразборчиво пишет. Даже после большого количества прописей, которые он заполнил, почерк не меняется в лучшую сторону. Учителя снижают оценки за помарки и грязь в тетради, родители нервничают и заставляют чадо переписывать домашнюю работу несколько раз. А ребенок чувствует напряжение и недовольство папы и мамы, у него снижается самооценка и угасает мотивация к обучению, в конечном итоге это может привести к полному отказу от посещения школы. Как решить проблему, рассказала психолог семейного центра «Коптево» Анастасия Максименкова.

Возможные причины плохого почерка

Причины плохого почерка ребенка могут лежать в различных аспектах его развития. Например, неготовность руки к письму: слаборазвитые мышцы и связки кисти не дают правильно держать и регулировать нажим ручки. Также органические поражения головного мозга (например, асфиксия или черепно-мозговая травма) могут влиять на формирование технического навыка письма.

С другой стороны, на почерк влияет сформированность высших психических функций: памяти, мышления, речи, восприятия, внимания и воображения. «Тут хотелось бы обратить внимание родителей на готовность к школе вашего малыша. Очень важно понимать, что умение читать и писать, знание букв и цифр не говорит о том, что ребенок готов пойти в первый класс. Произвольность психических функций дает ребенку возможность осваивать школьную программу. Например, произвольность внимания позволяет первокласснику следить за действиями и речью педагога, чтобы не упустить нужную информацию по заданной теме. Произвольность поведения выступает как способность высидеть 45-минутный урок», — комментирует психолог.

Организация пространства для обучения также влияет на приобретение необходимых навыков. Рабочее место школьника и письменные принадлежности должны соответствовать возрастным требованиям.

Поддержка от родных и близких, похвала за выполненную работу необходимы ребенку, чтобы добиваться успехов в учебе и не потерять интерес к познавательной деятельности. Родители должны осознавать, что за высокие оценки надо поощрять чадо. А лучший способ при возникновении плохих оценок — это обсуждение трудностей.

Терпение и труд

В семейный центр «Коптево» обратилась 27-летняя Евгения. Ее ребенок мог держать карандаш в руке, но совершенно не мог писать буквы и цифры или рисовать геометрические фигуры. «Важно учитывать, что развитие мелкой моторики кисти идет от крупных движений всего тела. К работе подключились психолог и специалист по работе с семьей. С малышом стали проводить различные упражнения: с мячом, скакалкой и обручем. Также проводились занятия на укрепление мышц кисти: упражнения с природными материалами (фасоль, горох, крупы); эксперименты с отличными от карандаша или ручки пишущими инструментами (маркер, кисть, валик, мелки, восковые карандаши), упражнения с водой и песком. Занятия проводились систематически, и результат не заставил себя ждать», — говорит психолог.

Мама также по возможности принимала участие в упражнениях, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности и ощущал поддержку со стороны значимого взрослого. Все предложенные упражнения семья могла выполнять дома, поскольку в них используются общедоступные материалы. Результат от работы появился спустя несколько месяцев регулярных занятий.

Учимся писать красиво

Чтобы у малыша сформировался хороший почерк, необходимо соблюдать простые правила:

Если у вашего ребенка возникли трудности в школьном обучении, обращайтесь к сотрудникам столичных семейных центров. Проконсультироваться можно, не выходя из дома, достаточно оставить обращение на Портале «Мой семейный центр». Квалифицированные специалисты свяжутся с вами в течение одного рабочего дня.

Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Дисграфия (нарушения почерка и письменной речи)

Дисграфия – частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) высших психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи.

Дисграфия проявляется стойкими, типичными и повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного обучения и коррекции.

Коррекционная работа по преодолению дисграфии требует устранения нарушений моторики, координации, баланса, внимания, концентрации, восприятия, а также звукопроизношения, развития фонематических процессов, лексики, грамматики, связной речи.

Овладение письменной речью (чтением и письмом) требует сбалансированной работы всего мозга. Неудивительно, что дисграфия (нарушение овладения письменной речью), дислексия (нарушение чтения) и дизорфография во всем мире являются основными проблемами школьников. Мозг многих детей не справляется с обработкой информации, поступающей от органов чувств – зрения, слуха, тактильности и тд.

Совет побольше читать и побольше писать обычно не приносит результата. У проблем с чтением и письмом всегда есть конкретные неврологические причины, эти дисфункции заставляют мозг работать в постоянном режиме перегрузки, именно поэтому ребенок часто утомлен или наоборот избыточно активен.

Опытный преподавать может заметить, что ученик неуклюжий, «пропускает все мимо ушей» (как будто не слышит), неусидчив, «считает ворон», часто отвлекается, постоянно не успевает.

Однако степень выраженности этих проблем и их причины гораздо эффективнее выявит нейропсихолог на нейропсихологической диагностике с помощью специальных проб-тестов и уникальных инновационных приборов.

Дисграфия – это специфические недостатки письма, вызванные нарушением ВПФ (высших психических функций), принимающих участие в процессе письменной речи.

Высокая распространенность дисграфии среди школьников связана с тем фактом, что около половины выпускников детских садов и дошкольников поступают в первый класс с ФФН или ОНР, при наличии которых невозможен процесс полноценного овладения грамотой.

Это нарушение, которое невозможно «перерасти», оно не «рассосется» само даже во взрослом возрасте человека, оно очень портит и усложняет жизнь, создает много психологических проблем и комплексов.

Это нарушение, которое можно «купировать» только с помощью нейропсихологической коррекции достаточно быстро и результативно – раз и навсегда, остальные методы лишь «подчищают» симптомы, на время облегчая их проявление, но не решают проблему в целом.

Поскольку письмо и чтение неразрывно связаны, нарушение письма (дисграфия, аграфия) обычно сопровождается нарушением чтения (дислексией, алексией).

Овладение процессом письма находится в тесной связи со степенью сформированности всех сторон устной речи:

– лексико-грамматической стороны речи,

К появлению дисграфии может приводить недоразвитие или поражение головного мозга в перенатальном, натальном, постнатальном периодах, к дисграфии могут привести:

– инфекции и тяжелые соматические заболевания, вызывающие истощение нервной системы ребенка.

Группу риска по возникновению дисграфии составляют дети с двуязычием в семье (билингвы), различными речевыми нарушениями, ЗПР.

Письмо является сложным многоуровневым процессом, в реализации которого участвуют различные анализаторы: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, двигательный, осуществляющие последовательный перевод артикулемы в фонему, фонемы в графему, графемы в кинему.

Залогом успешного овладения письмом является достаточно высокий уровень развития устной речи. Однако, в отличие от устной речи, письменная речь может развиваться только при условии целенаправленного обучения.

Частой причины дисграфии у детей является несвоевременное становление процесса латерализации функций головного мозга (определение ведущего полушария), в т. ч. установления доминантного по управлению речевыми функциями большого полушария.

В норме эти процессы должны быть завершены к 4-5 годам. В случае задержки латерализации и наличия у ребенка скрытого левшества корковый контроль над процессом письма нарушается. При дисграфии имеет место несформированность ВПФ (восприятия, памяти, мышления), эмоционально-волевой сферы, зрительного анализа и синтеза, оптико-пространственных представлений, фонематических процессов, слогового анализа и синтеза, лексико-грамматической стороны речи.

У многих детей, имеющих учебные затруднения, есть трудности с удержанием равновесия, проблемы с координацией движений и сенсорной интеграцией (обработкой мозгом информации от всех органов чувств).

Хотя эти трудности не всегда заметны, нарушения базовых функций мешают мозгу осваивать более сложные «продвинутые» виды деятельности, такие как речь, чтение, письмо. Мозг вынужден тратить слишком много сил времени и энергии на контроль положения тела и регуляцию простых движений. Нейропсихологическая коррекция с интегрированной программой сенсорной интеграции решает эту проблему раз и навсегда.

Дисфункции мозга мешают автоматизации навыков чтения и письма, затрудняют процесс анализа мозгом зрительной информации.

Дисфункции, выявленные нейропсихологической диагностикой, указывают на трудности в обработке мозгом информации, воспринимаемой на слух.

В результате диагностики составляется профиль сенсорных трудностей ребёнка, возраст которого может быть от 4 до 17 лет. На основе результатов диагностики разрабатывается нейрокоррекционная программа.

Нейропсихологическая диагностика обнаруживает скрытые причины школьной неуспеваемости:

Во всем мире для этого используются специальные аппаратные методики, основанные на биологической обратной связи. Именно их мы и внедряем в индивидуальную программу нейропсихологической коррекции. С помощью таких программ можно развить скрытые способности мозга, развить память, внимание, мышление, логику.

В основе наших программ лежат данные современных нейронаучных исследований, проведенных знаменитыми университетами: Harvard, Stanford и John Hopkins University.

В зависимости от несформированности или нарушения той или иной операции письма выделяют 5 форм дисграфии:

Признаки, характеризующие дисграфию, включают типичные и повторяющиеся на письме ошибки стойкого характера, не связанные с незнанием правил и норм языка.

Типичные ошибки, встречающиеся при различных видах дисграфий, могут проявляться:

– смешением и заменами графически сходных рукописных букв (ш-щ, т-ш, в-д, м-л)

– фонетически сходных звуков на письме (б–п, д–т, г–к, ш-ж);

– искажением буквенно-слоговой структуры слова (пропусками, перестановками, добавлением букв и слогов);

– нарушением слитности и раздельности написания слов;

– аграмматизмами на письме (нарушением словоизменения и согласования слов в предложении).

Кроме этого, при дисграфии дети пишут медленно, их почерк обычно трудно различим. Могут иметь место колебания высоты и наклона букв, соскальзывания со строки, замены прописных букв строчными и наоборот. О наличии дисграфии можно говорить только после того, как ребенок овладевает техникой письма, т. е. не раньше 6-7 лет.

Дисграфию на почве нарушения языкового анализа и синтеза характеризует нарушение деления слов на слоги, а предложений на слова. При данной форме дисграфии ученик:

– повторяет или переставляет местами буквы и слоги;

– пишет лишние буквы в слове или не дописывает окончания слов;

– пишет слова с предлогами слитно, а с приставками раздельно.

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза встречается среди школьников наиболее часто.

Аграмматическая дисграфия характеризуется множественными аграмматизмами на письме:

– неправильным изменением слов по падежам, родам и числам;

– нарушением согласования слов в предложении;

– нарушением предложных конструкций (неправильной последовательностью слов, пропусками членов предложения и т. п.).

Часто при дисграфии выявляется неречевая симптоматика: неврологические нарушения, снижение работоспособности, низкая нейродинамика, отвлекаемость, гиперактивность, снижение объема памяти. Именно поэтому без хорошо продуманной программы нейропсихологической коррекции «уйти» от дисграфии нельзя. Только эта программа дает возможность достичь высоких результатов в повышении нейродинамики, коррекции отвлекаемости, несобранности, гиперактивности, увеличения объема памяти без медикаментов и побочных эффектов.

Для выявления причин дисграфии обследование уровня сформированности речевой функции проводится нейропсихологом.

Задачами диагностики письменной речи служат разграничение дисграфии с элементарным незнанием правил правописания, а также определение ее формы.

Для выяснения возможных причин дисграфии внимательно изучается общее и речевое развитие ребенка; обращается внимание на состояние ЦНС, зрения, слуха. Затем исследуется строение артикуляционного аппарата, речевая и ручная моторика, определяется ведущая рука.

Комплексный подход дает возможность решить проблему и устранить причины. Именно поэтому мы принципиальные противники репетиторства как такового. В первую очередь, необходимо понять, с чем связаны проблемы ребенка в школе, пробелы ли это в знаниях или следствие традиционных: «недослушал, не понял, крутился, слушал, но не услышал, не запомнил … и т.д.».

В НейроЛогопедическом центре «Выше радуги» работа по коррекции дисграфии выстраивается только комплексно.

Общие подходы к преодолению дисграфии предполагают восполнение пробелов в звукопроизношении и фонематических процессах; обогащение словаря и формирование грамматической стороны речи; развитие связной речи.

Самое важное значение в структуре занятий по коррекции дисграфии занимает развитие аналитико-синтетической деятельности, слухового и пространственного восприятия, памяти, мышления, двигательной сферы. Эту работу проводят в нашем центре нейропсихологи, интегрируя в свою работу большое количество Уникального Инновационного оборудования.

Для преодоления дисграфии требуется слаженная работа нейропсихолога, нейролингвиста, логопеда, ребенка и его родителей.

Поскольку нарушения письма самостоятельно не исчезают в процессе школьного обучения, дети с дисграфией должны обязательно пройти нейропсихологическую коррекцию.

Предупреждение дисграфии должно начинаться еще до начала обучения ребенка грамоте. В профилактическую работу необходимо включать целенаправленное развитие ВПФ (высших психических функций), способствующих нормальному овладению процессами письма и чтения, сенсорных функций, пространственных представлений, слуховых и зрительных дифференцировок, конструктивного праксиса, графомоторных навыков. Эту работу с дошкольниками проводит детский нейропсихолог в игровой форме с интеграцией инновационного оборудования и нейросимуляторов.

Важное значение имеет своевременная коррекция нарушений устной речи, преодоление фонетического, фонетико-фонематического и общего недоразвития речи. Поэтому проконсультироваться с логопедом и нейропсихологом, если ребенку 5-6 лет, нужно обязательно.

Сложную проблему представляет вопрос оценки успеваемости по русскому языку детей с дисграфией. В период проведения коррекционной работы целесообразно осуществлять совместную проверку контрольных работ по русскому языку учителем и нейропсихологом, выделение специфических дисграфических ошибок, которые не должны учитываться при выставлении оценки. Родители обязательно должны предупредить учителя, чтобы у ребенка не формировался комплекс «неуспешности» и «неполноценности» и стойкое отвращение к русскому языку до того, как пройдет до конца процесс коррекции.